Crónica íntima de un autor que insiste

- Efrain Galindo Oficial

- 9 jun

- 2 Min. de lectura

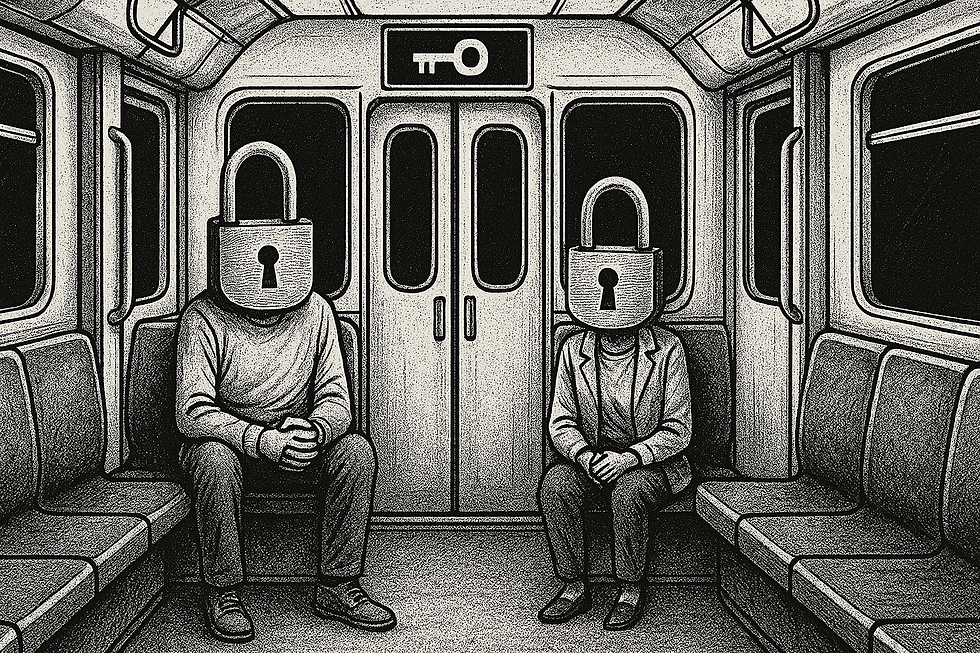

Hay una tristeza noble en los libros que esperan. Lo he pensado muchas veces, sobre todo cuando camino por una feria, o cuando observo los estantes de una librería: los lomos alineados como soldados en la sombra de los días, esperando esa improbable caricia de una mano desconocida.

Porque así es: cuando alguien entra en una librería y toma un libro que no conoce —un autor que no suena en sus memorias, una portada que no grita, un título que no deslumbra—, es un milagro que ese libro cruce el umbral de la compra. Apostar por lo nuevo es un acto de fe que pocos ejercen.

Las ferias, en cambio, son un paréntesis encantado. Allí los libros se muestran no sólo con sus palabras, sino también con los rostros que los soñaron. El autor se sienta junto a su criatura y el lector puede, en el primer saludo o en el silencio, dejar que el libro respire en su propio idioma. El roce de las páginas, la lectura fugaz de una sinopsis, la mirada perdida entre portadas. Y luego el lector se va. La feria bulle, las mesas abundan, los libros llaman. Uno será elegido —quizá el tuyo, quizá no— y la firma en la primera página sellará un instante de intimidad.

Cuando el lector se aleja, entonces, te toca hablar. No de ventas ni de cifras. Hablar para conectar. Para invitar, sin imposición, a que el libro tenga su oportunidad. Porque entre tú y ese lector sólo existe el puente invisible del encuentro.

Barcelona me recibió con mar, y el mar siempre me da suerte. Nací rodeado de agua, y creo que algo de sus olas contra las orillas me acompañan. Desde Madrid viajamos Giordis —mi pareja— y yo, hacia mi primera feria. Fue en la azotea de un hotel hermoso, tan cerca del cielo que parecía que nadie se atrevería a subir. Pero allí, bajo el sol tibio de junio, se alzaba la feria de Writer Avenue: un espacio para los que escriben con hambre de mostrar y compartir.

Allí me sentí en casa. Vi libros expuestos en otras mesas que eran puro arte: un poemario llamado Basura poética reposando sobre una bolsa de basura —imagen perfecta, honesta, desarmante. Conocí a una señora ciega, autora de varios libros, cuyo entusiasmo iluminaba la sala. Estaba rodeado de poetas, y la poesía, ya lo sabemos, es ese refugio que nos salva incluso en los momentos más atroces.

Vendí seis libros. No fue multitud. Pero me sentí como quien ha logrado un pequeño prodigio. Porque lo esencial fue esto: conectar con cada persona que se acercó, hablar de mi libro como si fuera el último libro que podría existir escrito por alguien como yo.

La lección es sencilla, pero profunda: el escenario y el público importan menos de lo que creemos. Todo depende de la energía que uno derrama en cada encuentro. Esa energía traza caminos invisibles; sólo con la insistencia amorosa de quienes los cruzan.

Comentarios