Inventario de la nada y de mí mismo

- Efrain Galindo Oficial

- 29 sept

- 3 Min. de lectura

No pasé el servicio militar. Y gracias a Dios que no.

Después de tres años becado en Ceiba 7, en Caimito —rodeado de campos de naranja— la idea de otro año viviendo de manera precaria en Cuba no me hacía ninguna gracia.

La que llevaba todo el asunto de las admisiones en mi comunidad era Vicky, una gordita que caminaba con sabrosura y era muy amiga de mi madre. Ella decidió que yo no iba, porque era el sostén de la casa y mi mamá estaba enferma. Una mentira, pero de las que salvan.

Por mediación de otra amiga de mi madre conseguí trabajo ese año en la Biblioteca Nacional, porque al siguiente comenzaría la universidad en el pedagógico. Y nada, yo estaba muy orgulloso: operador de micro, un puesto que con los años cambiaría de nombre pero entonces sonaba casi técnico, casi importante.

Mi oficina era el piso 16, el de selección: allí se clasificaban y se daban de alta los libros.

El ordenador destinado para mí estaba roto. Así, sin explicación. Un chiste malo, después de filmar un contrato donde no haría el trabajo para que el que me contrataron.

Tengo mala suerte con los empleos: incluso cuando creo estar tocando un sueño, miro a los lados y espero que alguien aparezca para decirme que todo era broma.

En aquella época a Fidel se le ocurrió editar un libro de historia de Cuba y enviarlo a todas las provincias. La Biblioteca asumió la logística. Resultado: llenar cajas, cargar cajas, ir a la terminal de trenes a despacharlas.

Cuando no había cajas que mover, me mandaban a limpiar cristales o vigilaba cuando venían jefes para que mis compañeras pudieran fumar entre tanto libro viejo.

Eso sí: robé buenos libros —o mejor, los rescaté. Nadie echa de menos lo que alguien ha donado sin saber a quién llegará. Me llevé a Emile Zola completo, conferencias sobre cine en San Antonio de los Baños, rarezas que parecían esperarme.

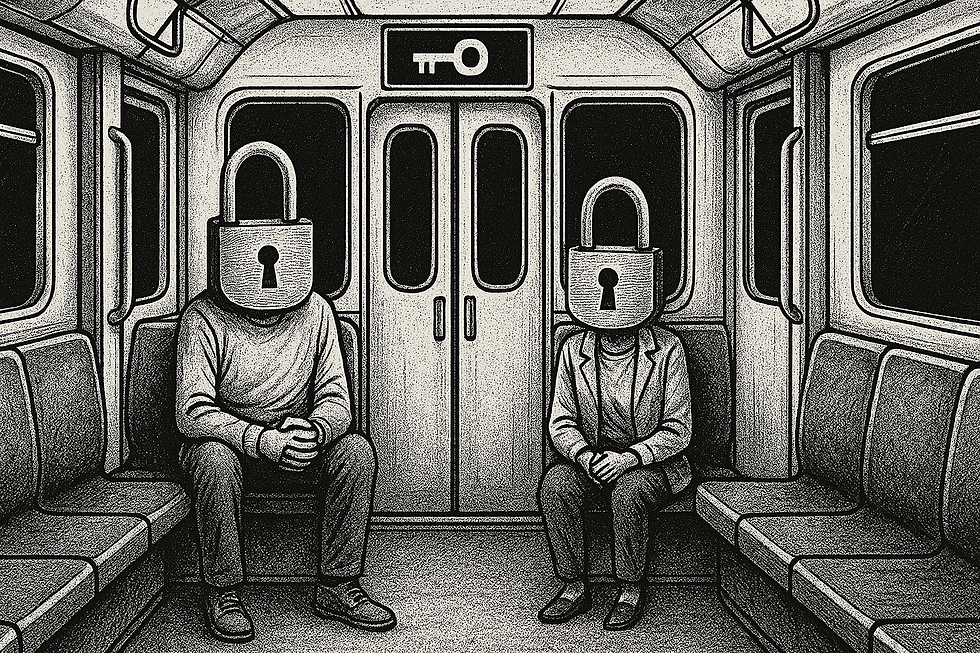

Algo me pasa ahora que he vuelto a la literatura: siento que el mundo editorial me sigue resistiendo. Sigo en hostelería, soñando con trabajar en una librería o vivir de lo que escribo, pero la puerta siempre parece cerrarse justo cuando toco: se abre apenas para mirarme y se cierra como diciendo: este pesado otra vez.

La Biblioteca Nacional está ubicada frente a la Plaza de la Revolución, y ese dia me ocurrió algo extraño y aprendí también lo que es ser sospechoso sin haber hecho nada.

Esperaba la guagua de trabajadores que salía del Ministerio de Comunicaciones cuando un policía se acercó como si yo fuera una amenaza.

Me pidió levantar las manos, no moverme. Luego que sacara todo de mi riñonera.

Obedecí.

Puse en la acera mi cuchara del comedor, mi vaso de aluminio, mi carnet de identidad. Volví a levantar las manos al cielo sin que me lo pidiera como quien no sabe qué hizo mal pero intuye que el error es simplemente existir.

El policía, después de revisarlo todo, solo dijo que ahí no podía estar ni sentado ni parado mucho tiempo. Esa plaza era para actos políticos, no para alguien como yo.

Ese día lo entendí: a veces no hace falta hacer nada para ser un peligro. Basta con estar en el sitio equivocado, con tu cuchara y tu vaso.

Desde entonces, cada vez que toco la puerta del mundo literario y esta se cierra, siento algo parecido: como si estuviera otra vez en aquella acera, explicando mi inocencia, esperando un transporte que no llega, aprendiendo que uno puede ser considerado un error sin haber cometido ninguno.

Comentarios