La isla donde descansan los que no descansan

- Efrain Galindo Oficial

- 21 jul

- 3 Min. de lectura

Esto no lo iba a escribir hoy. Iba a esperarme, como quien se guarda el buen vino o el grito final. Lo reservaba para cuando diera el gran salto. Cuando pudiera decir con cierta dignidad y un poco de vanidad: lo logré.

Pero resulta que el salto fue hacia atrás.

Y hacia atrás significa retroceder. Significa cansarse más.

Así que escribo esto ahora, desde el agotamiento. Desde ese sitio donde uno ya no espera milagros, solo un horario decente.

No pido nada que no suene absurdo en un mundo razonable.

Solo quiero ser un ciudadano con festivos.

Trabajar de lunes a viernes. Ver el cielo desde una oficina con cristales.

Vivir de lo que me gusta y, si no es mucho pedir, que el café me sepa a tiempo libre.

Sé que cuando lo logre —si lo logro— miraré esta vida de ahora con cierta nostalgia, con esa extrañeza de ver a los otros disfrutar este trabajo que eligieron con la misma intensidad con que yo lo detesto.

Así que escribo. No como catarsis. Como testamento.

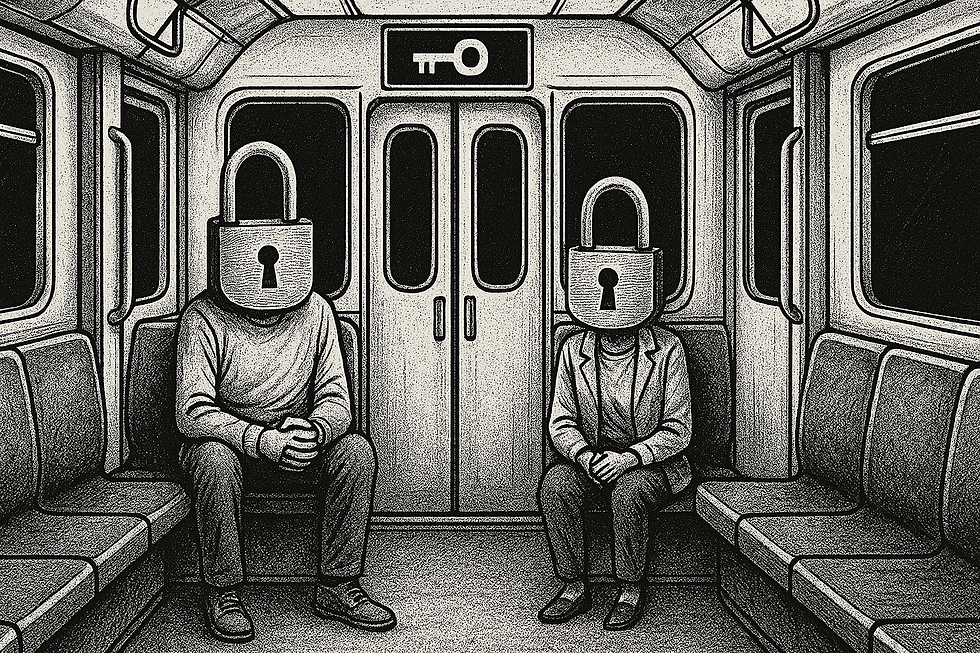

Me imaginé una historia. Una fábula absurda.

Érase una vez que los camareros decidieron desaparecer. No uno, no algunos: todos. Como si el gremio entero hubiese encontrado una puerta secreta entre turnos y saliera en procesión hacia la nada.

Y se fueron. A una isla que no existe en los mapas, pero sí en el deseo colectivo. Una isla sin timbres, sin comandas, sin platos que regresan porque alguien “no pidió cebolla”.

La ciudad entró en caos. Las cafeterías eran esqueletos vacíos. Los dueños, por fin, tuvieron que hacer el trabajo que delegaban con desgano. Y claro, se equivocaron. Se agobiaron. Descubrieron lo que pesa un sábado por la noche.

Mucho antes el Estado, en un gesto poético y ridículo, había decretado una ley: Los camareros podían dejar reseñas a los clientes.

Y así, cliente tras cliente fue denunciado:por impaciencia, por arrogancia, por pedir café a 93 grados exactos, por decir “¿tan difícil es hacer una tostada bien?”

Y con esas reseñas, muchos fueron reportados.

Y los reportados no pudieron salir de la ciudad.

Fueron enviados, como castigo, a la misma isla.

Pero no a descansar.

Sino a servir.

Sirvieron cafés con avena, con soja, con lactosa, sin lactosa, templado pero no tibio, caliente pero no hirviendo, sin espuma, con espuma, largo, corto, con sacarina y con mala actitud del cliente que ahora era camarero.

—Y por favor que no se note que me estás sirviendo con odio.

Y los camareros, por primera vez, se sintieron vistos. Felices no por la venganza, sino por el equilibrio restaurado. Por la justicia poética servida a temperatura exacta.

Cuando regresaron, en septiembre, todo volvió a su sitio. Las bandejas, las mesas, las prisas. Pero algo había cambiado. El aire tenía otra densidad. Como si el mundo supiera, aunque fuera un poco, lo que significaba esa pausa breve cuando le pides algo al camarero y te acuerdas como quien casi se olvida de lo más importante, decirle “por favor”.

Tal vez fue empatía.Tal vez solo fue la memoria breve de un error compartido. Pero hubo paz. Y a veces, eso basta.

Yo sigo siendo camarero.

No sé si daré el salto.

No sé si algún día escribiré desde una oficina con ventanales.

Pero por hoy, me basta con haber inventado una isla.

Y con saber en la imaginación, los que nunca descansan también pueden cerrar los ojos aunque sea para soñar.

Comentarios