Se me ocurrió existir: crónica íntima de un lunes absurdo

- Efrain Galindo Oficial

- 14 jul

- 2 Min. de lectura

Me desperté sin levantarme. El cuerpo aún estaba en la cama, pero la conciencia ya empezaba a andar sola, como un perro suelto en una ciudad que desconozco. No abrí los ojos; no hizo falta. Ya estaba despierto en el sentido menos útil de la palabra: despierto de mí, de lo que soy, de lo que no haré hoy tampoco.

Se me ocurrió. Ese fue el verbo que lo desató todo. No “quise”, no “pensé”, no “decidí”. Solo se me ocurrió, como se le ocurre a una mosca cambiar de dirección. Como se le ocurre a un dedo deslizarse entre una cascada de reels y titulares.

El personaje —varón, cerca de los cincuenta, como un paquete a medio abrir— decidió llegar tarde al trabajo. Pero no por rebeldía, sino porque quería sentir algo. Discutir con el jefe. Rozar esa adrenalina donde la violencia no es física, con suerte no lo despidieron.

En su descanso de media hora, se le ocurrió volverse viral. Dijo en un video que se lavaba el cabello una vez al año. Y lo logró: se volvió viral. No por el cabello, sino por el absurdo. (La gente ama lo que no entiende, y por eso mismo le da al botón de compartir).

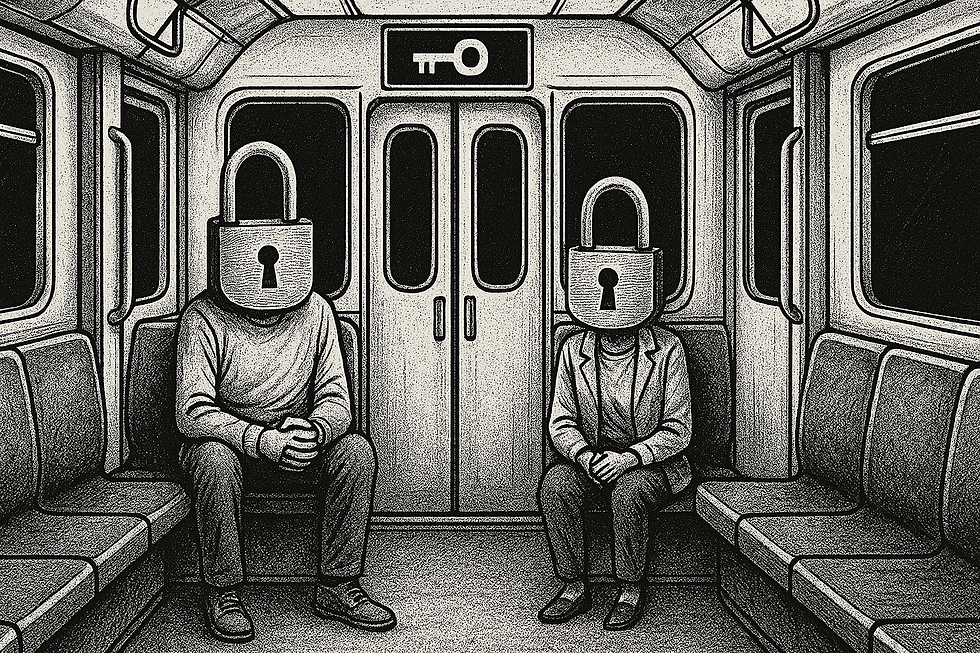

De regreso, en el metro, se le ocurrió llorar. Y lloró como se llora en el transporte público: con honestidad silenciosa, con ese dolor puro de quien no está pidiendo ayuda. Una anciana se le acercó, con la dulzura protocolaria de los gestos repetidos: —¿Te puedo ayudar? —No hace falta —dijo él—. Solo se me ocurrió llorar. Tengo salud, dinero y amor. Es decir, no tengo excusas.

La señora, derrotada por esa lógica sin fisuras, bajó en la estación equivocada. Huyó de él como se huye de uno mismo cuando se refleja demasiado claro en otro.

De camino a casa, se le ocurrió algo ruin: vaciar la vasija de monedas de un mendigo medio dormido. El mendigo le siguió con ojos que ya no pedían justicia, solo explicación. El botín: dos euros con cuarenta. Suficientes para un café. El café, tomado bajo un sol que parecía esconderse con vergüenza ajena, sabía a culpa con espuma.

Después, se le ocurrió dejar una mala reseña del local. No la reproduciré. Me repugna. Y por si la historia no tuviera ya bastante viscosidad, al llegar a casa, le dijo a su esposa: —Hagamos el amor. Ella, exhausta y vehemente, accedió. Y durante el acto —como si lo gobernara un espíritu ajeno— a él se le ocurrió una petición nueva. Méteme un dedo en el culo. Ella accedió también, más por miedo a su rostro que por deseo. el dedo recogió un olor a profundidad, por dentro se sentía caliente, apretado, como si le estuviera metiendo el dedo en la garganta a una bestia ancestral.

Y cuando él fingió un orgasmo que terminó siendo real, se cerró el círculo: un lunes entero gobernado por un verbo que no obedece a la voluntad, sino al vértigo.

Volvió a la cama. Donde todo había comenzado. Y yo, que lo escribí, me acosté también. Sabiendo que este personaje ya tenía vida propia. Y que ahora, al despertar, no podría deshacerme de él.

Porque esta mañana me desperté siendo su personaje. Y se me ocurrió tener ansiedad. O peor: darme cuenta de que ya la tenía.

Comentarios